QC検定2級の受検をお考えの皆さま、試験対策は順調に進んでいますか?

この記事では、2級の中でもたびたび出題される信頼性工学について、過去問の出題傾向と押さえておきたいポイントを紹介しています。

また、模擬問題と解説を合わせて掲載しましたので、ぜひ参考になればうれしいです。

過去問の出題傾向

2018年から2021年までの6回の試験のうち、信頼性工学は2回で出題されています。

たまにしか出題されないじゃないか、と思って軽く扱いがちですが、3回に1回の頻度を多いと捉えるか少ないと捉えるか、人それぞれです。

QC2級では四則演算の簡単な計算で答えを導けることが多く、初見でもすんなり解ける方々もいると思いますが、やはり予備知識を押さえておくと正解率が安定します。

特に、いきなり知らない分野の問題を見て焦ってしまったり、ばっさり諦めてしまったりすると、合格への道のりの大きな障害になってしまいます。

信頼性工学と聞くと幅広い知識を問われているように思いますが、試験分野はそのごく一部で決まったパターンの問題が多いので、ぜひ一度は問題の傾向を知っておきましょう。

内容としては、大きく以下に分かれます。

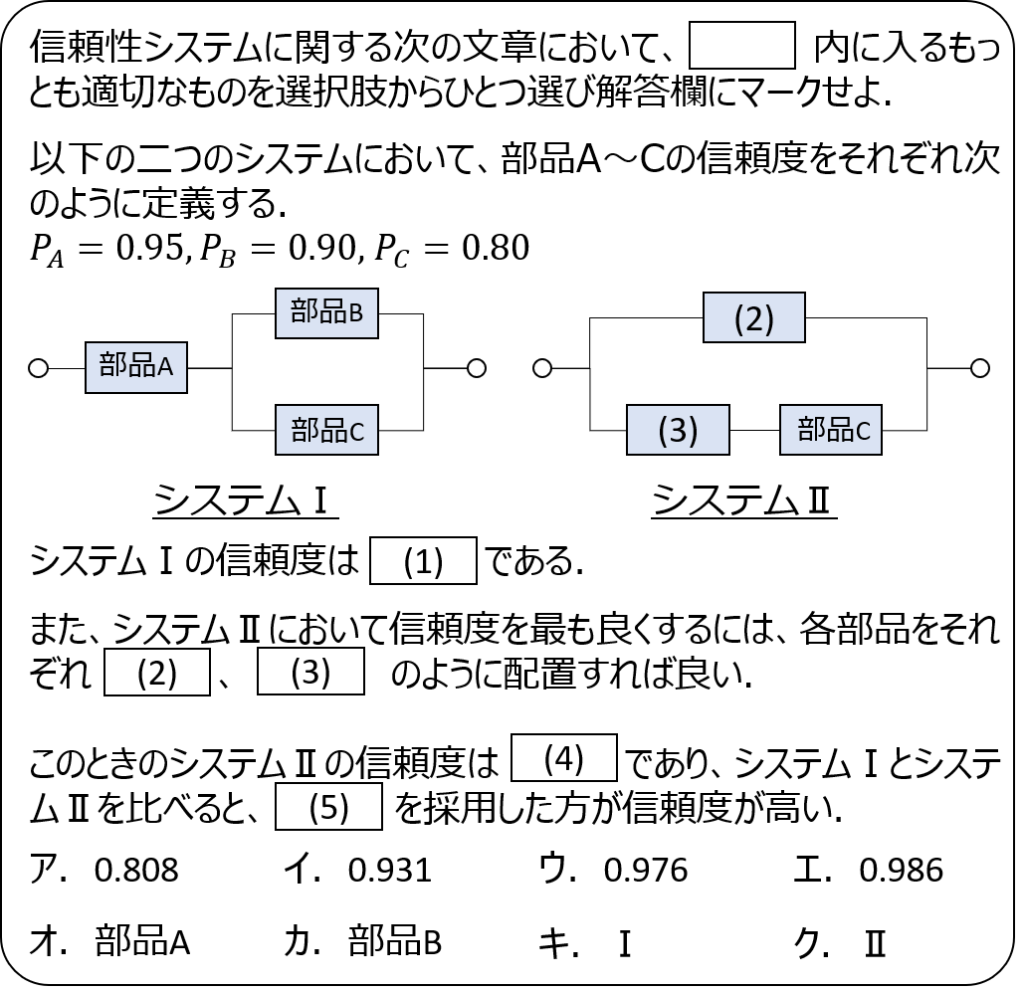

- 信頼性システムの信頼度を計算する問題

- 信頼度が最も高く(または低く)なるように部品の配置を決める問題

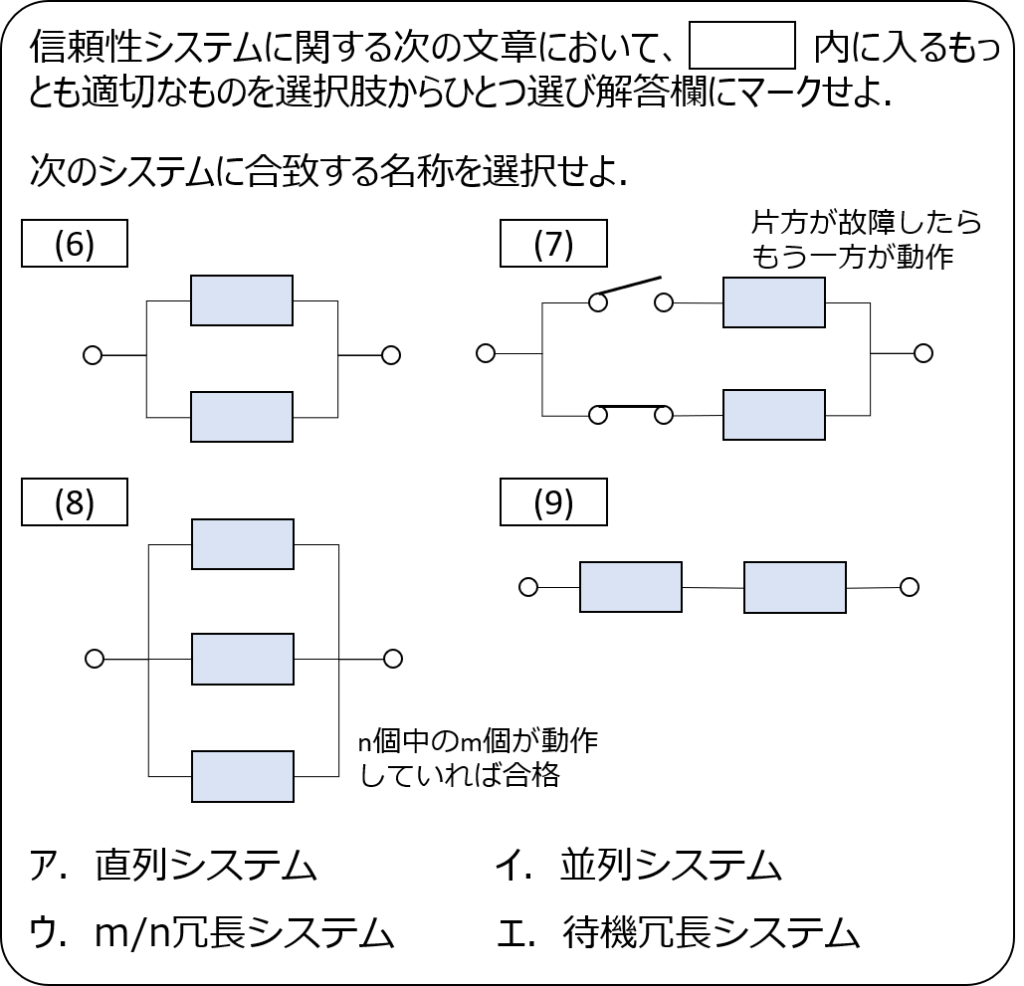

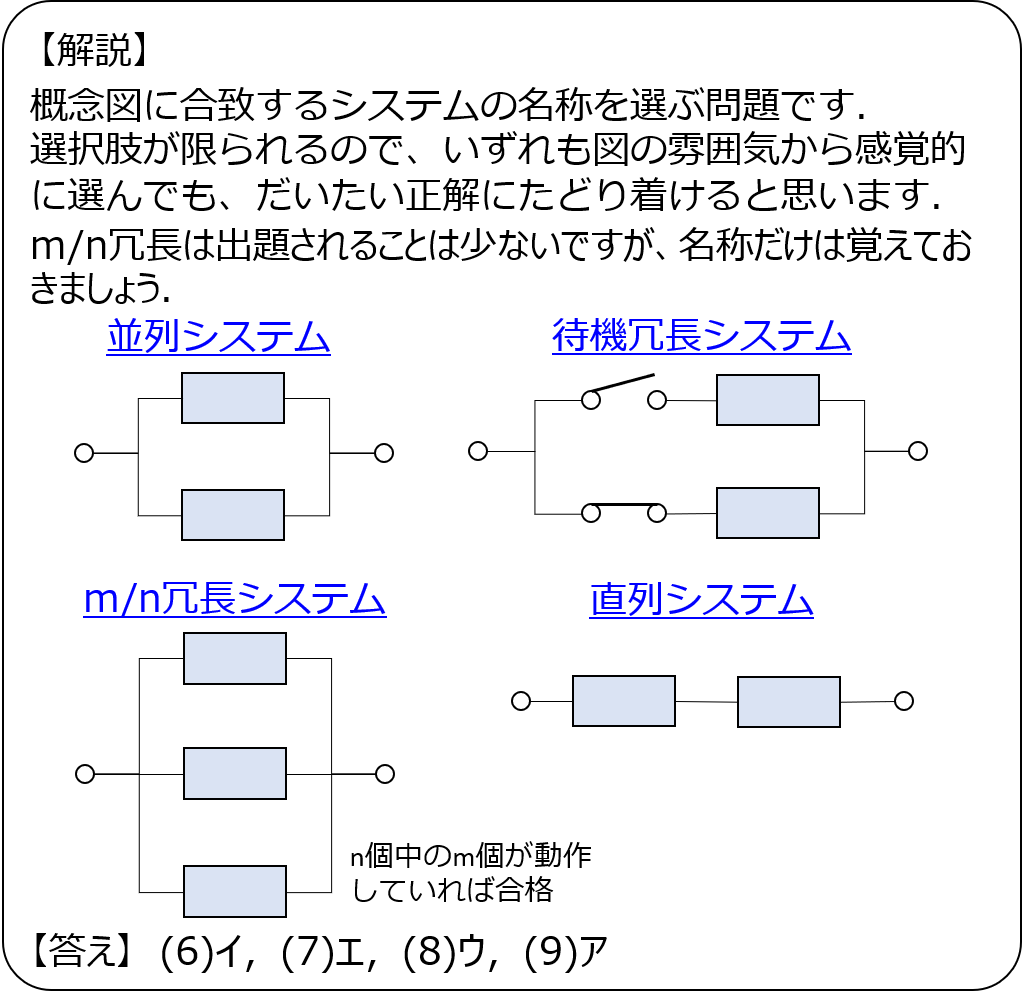

- システムの名称を選ぶ問題

押さえておきたいポイント3選

その1:専門用語の名前にビビらない

QC検定センターが公表するレベル表の出題分野には、ずばり「信頼性工学」と書かれています。

この名称を見ただけで、もう諦めたくなりますね・・・。

複雑な確率計算、MTTF(平均故障寿命)やワイブル分布といった専門用語など、いったいどんな難解な問題が登場するのか、嫌な想像だけが膨らむのも無理ありません。

しかし、ここですんなりと引き下がってはいけません。

QC2級の問題では、信頼性工学といってもシステムの信頼度計算に関する問題が多く、分野としては非常に限られたものとなっています。

さらには、信頼度の計算自体も単純な四則演算でできるもので、指数分布のような累乗の計算は過去の傾向を見る限りはまず登場しないと考えられます。

そのため、後ほど紹介する信頼度の計算の模擬問題を押さえておくだけでも、必要な知識としてはかなりの部分を補えるので、参考にしてみてください。

その2:とにかく計算は丁寧に

計算が簡単なため、逆に凡ミスで落としてしまうと、あとで非常に悔やまれます。

試験中は電卓が使えるので、足し算や掛け算の一つずつの計算を間違えることは少ないと思います。

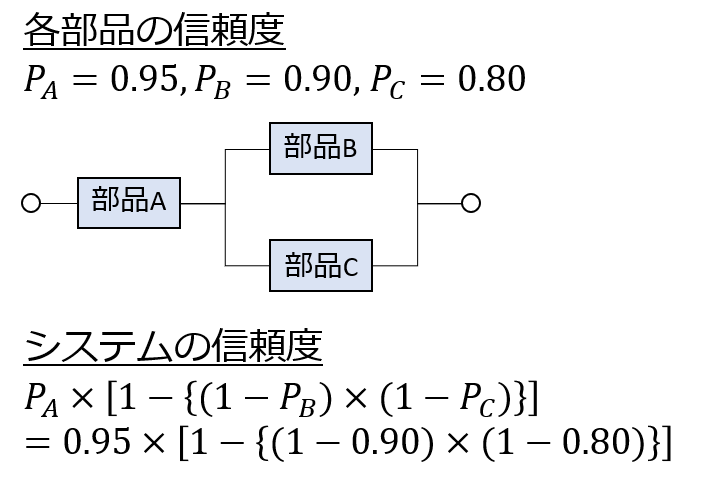

しかし、特に並列回路では信頼度を1から差し引いたものを掛け算するので、例えば次のように計算式が案外と長いものになることがあります。

1から引くのを忘れたり、要素ひとつを計算に入れるのを忘れたり、落とし穴がいくつかあり、できれば回路図の脇に一つずつ数値を書き込みながら着実に解くことをお勧めします。

その3:金額に換算する問題に注意

たまに、信頼度と紐づけて金額に換算する問題も登場します。

例えば、不良品1個あたりの損失の金額が定義されていて、生産台数からロスコストの総額を計算する問題などです。

内容自体は理解の難しいものではなく、不良率から個数を計算して金額に換算するだけなのですが、意外な落とし穴もあります。

部品ごとの損失額が異なる場合、不良率が低くても1個あたりの損失が大きいと、総額が大きくなる場合があります。

信頼度が最も高いものを選ぶのか、ロスコストが最も小さいものを選ぶのか、問題文をきちんと読んで、早とちりしないよう注意しましょう。

模擬問題

信頼性工学に関する練習問題を2つ用意しました。

それぞれ答えと解説も記載していますので、合わせてご覧ください。

問題1

問題2

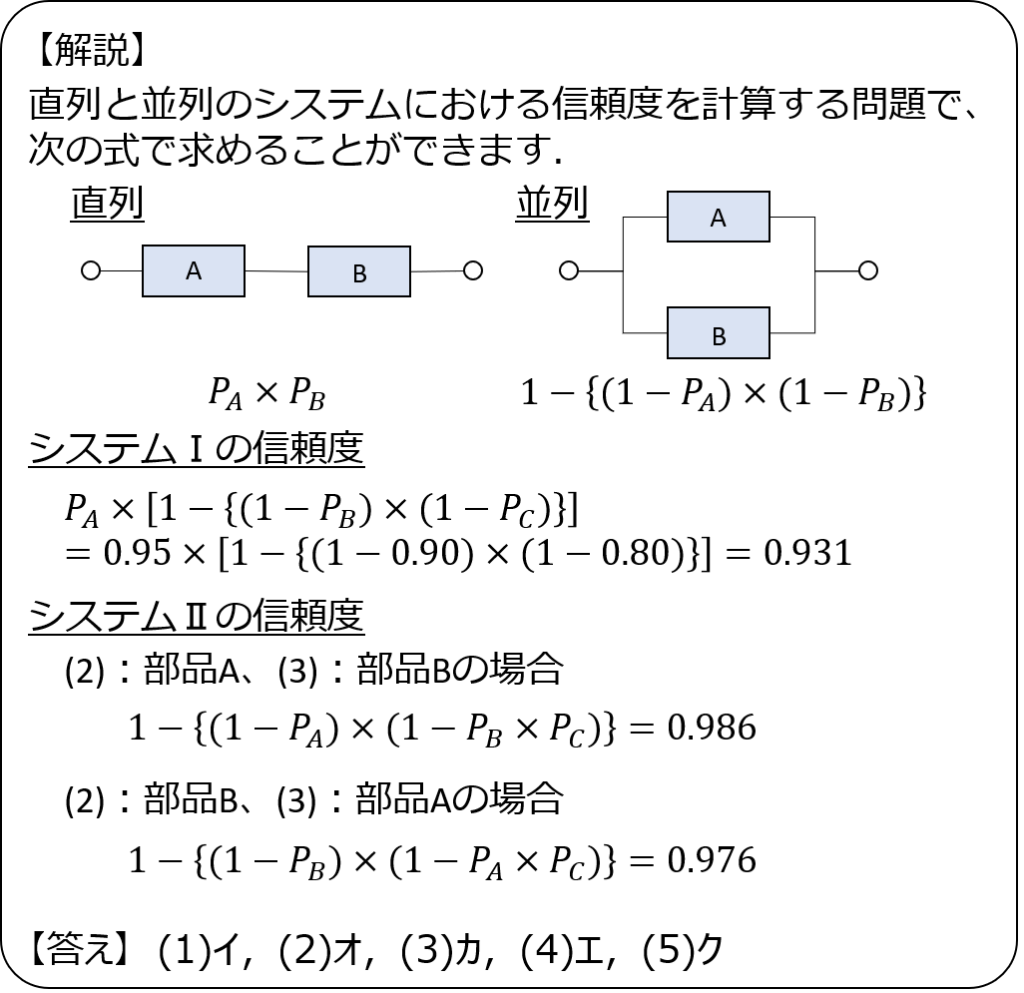

解説1

解説2

なお、QC検定のおすすめ勉強方法や教材については、以下の記事で詳しく紹介していますので、合わせてご覧ください。

それでは、皆さまのご健闘をお祈りしております。

コメント